| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Конкурсные работы учащихся

Пятый международный конкурс научно-образовательных проектов «Энергия будущего 2007»

Конкурсная работа

Рентгеновское излучение и его использование в медицинской практике.

Шифр работы: 03015

Группа авторов: Громов Юрий Сергеевич. г. Удомля, Тверская область, Удомельская средняя общеобразовательная школа №2, 11 б класс. Контактный телефон: 5-04-43. E – mail: ripsalis@udomlya.tver.ru

Качаев Максим Андреевич г. Удомля, Тверская область, Удомельская средняя общеобразовательная школа №2, 11 б класс. Контактный телефон: 5-64-20.

Научный руководитель: Котлярская Наталья Семёновна учитель физики Удомельской средней общеобразовательной школы №2.

Консультант: Венедиктова Людмила Владимировна – техник – физик ЦГСЭН ЦМСЧ - №141

Удомля 2007 Введение.

Актуальность.

Наша работа может представлять интерес для всех, так как в большей или меньшей степени с рентгеновским излучением приходится сталкиваться каждому из нас. Наверное, каждому интересно знать какую дозу облучения он получает при различных рентгеновских исследованиях. До выполнения работы мы не знали, что наша медико-санитарная часть оснащена новейшим высококачественным рентгеновским оборудованием. Интересно также знать, что при каждом рентгенологическом исследовании пациент получает информацию о полученной им дозе облучения.

Цель проекта: В окружающем нас мире существует множество различных излучений, часть из них – ионизирующие. Они создаются как естественными, так и искусственными источниками. Особенно интенсивными излучениями являются рентгеновское и гамма излучения, которые оказывают вредное, а порой и губительное влияние на живые организмы. Поскольку мы хотим связать своё будущее с медициной мы решили познакомиться с использованием рентгеновского излучения в нашей медико-санитарной части. Мы решили: ? Теоретически изучить вопросы, связанные с рентгеновским излучением и его использованием в медицинской практике. ? Познакомиться с основными единицами излучения, применяемыми в рентгенологии. ? Узнать, какие рентгеновские аппараты используются в нашей медико-санитарной части, изучить их основные технические характеристики. ? Выяснить, как осуществляется контроль за дозами облучения, которые получают пациенты и персонал.

Задачи проекта: 1. Провести анализ литературы по вопросам ? История первых открытий рентгеновских лучей. ? Источники излучения в медицине. ? Аппаратурно-техническое и кадровое обеспечение рентгенологии. ? Медицинское облучение. ? Психология медицинского облучения. ? Облучение медицинских работников. ? Доза облучения. 2. Провести интервью с врачами рентгеновского кабинета. 3. Узнать и изучить технические характеристики рентгеновских установок в рентгенкабинете. 4. Познакомиться с методами контроля за получаемыми дозами. Аннотация. Данная работа посвящена изучению вопроса связанного с практическим использованием рентгеновского излучения. В ходе выполнения работы осуществлялось сотрудничество с работниками лаборатории ЦГСЭН МСЧ - №141 и сотрудниками отделения рентгенологических исследований. Мы познакомились с имеющейся в отделении рентгенологических исследований аппаратурой. Узнали, как осуществляется дозиметрический контроль за дозами, получаемыми в ренгенкабинетах пациентами и персоналом. Безусловно, авторы не претендуют на полноту информации по изученному вопросу. Прежде всего мы сами хотели познакомиться с использованием рентгеновских установок в медицинской практике в нашем городе.

Содержание.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 . ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1.2 История первых открытий

1.3. Источники излучения в медицине

1.4. Облучение медицинских работников.

ГЛАВА 2 . ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОРОВ

2.1. Беседа с врачом-рентгенологом отделения рентгенологических исследований медико-санитарной части КАЭС.

2.2. Флюорографические исследования.

2.3. Рентгеноскопический комплекс «Абрис».

2.4. Маммографический аппарат.

2.5. Передвижной аппарат «Mobildrive».

2.6. Дентальный рентгеноскопический аппарат «Explor X».

2.7. Пантамограф «Avantex»

2.8. Компьютерная томография.

2.9. Обработка фотоснимков.

2.10.Дозы облучения, получаемые пациентами при различных рентгенологических исследованиях.

2.11. Защита пациентов и персонала от облучения.

ВЫВОДЫ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1.2 История первых открытий

8 ноября 1895 года 50-летний немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген завершил как обычно поздно вечером свои эксперименты в лаборатории. Погасив свет в комнате, он вдруг заметил в темноте свечение, исходившее от кристаллов платиносинеродистого бария, которые лежали на столе. Подойдя ближе он обнаружил, что забыл выключить находившуюся рядом под высоким напряжением обёрнутую в чёрную бумагу круксову трубку (предшественник рентгеновской трубки). Когда он отключил ток, свечение прекратилось и вновь возникло при включении. Рентгена осенила гениальная догадка о том, что при прохождении тока через трубку в ней возникает какое-то проникающее излучение. В эту ночь Рентген не вернулся домой. Последующие 2 месяца были также поглощены напряжёнными опытами. Венцом этих самозабвенных исследований стала рукопись в 17 страниц тезисов «Новый род лучей», которую Рентген представил председателю Вюрцбурского физико-медицинского общества вместе с первым рентгеновским снимком своей руки. 6 января 1896 года известие об открытии Рентгеном всепроникающих лучей было передано Лондонским телеграфом по всему миру и всё передовое человечество восприняло эту новость как величайшую сенсацию. Невидимыми проникающими лучами стало возможно просветить живого человека и получить при этом фотографию его скелета и внутренних органов. Рентген назвал это излучение Х-лучами, но в дальнейшем весь мир постепенно переименовал их в рентгеновские лучи. 10 декабря Рентгену была присуждена первая Нобелевская премия по физике за выдающийся вклад в науку. ‘ Весьма своеобразной была реакция обывателей и прессы того времени на сенсационное открытие. Некоторые нью-йоркские газеты, например, писали, что новые лучи могут фотографировать души мёртвых. Член законодательного собрания в Нью-Джерси Рид 19 февраля 1896 года внёс законопроект, запрещающий из морально-этических соображений использование рентгеновских лучей в театральных биноклях. Различные фирмы стали усиленно рекомендовать нижнее бельё, не пропускающее рентгеновские лучи, а также шляпы, предотвращающие от чтения чужих мыслей. Открытие рентгеновских лучей вызвало невиданный энтузиазм и уверенность в возможном весьма полезном и благотворном их использовании в медицине, энергетике, сельском хозяйстве, науке. Воодушевление первых рентгенологов было безграничным. И, действительно, рентгеновские лучи предопределили настоящую революцию в медицине. Врач впервые без хирургического вмешательства смог увидеть состояние внутренних органов и тканей больного и объективно контролировать и оценивать эффективность проводимого лечения. Быстро началось терапевтическое использование радиоактивных веществ и рентгеновского излучения при различных заболеваниях. Однако с первых же дней применения рентгеновских лучей стали очевидны и их коварные свойства – возможное вредное воздействие на организм. Уже через год после открытия Х-лучей в научной и клинической литературе появились описания многих десятков случаев, когда у пациентов и особенно исследователей появились лучевые поражения кожи. Первыми о накожном действии радия заявили Вальков и Гизов.

1.3. Источники излучения в медицине

Первым источником искусственного радиационного воздействия на человека с первого дня и на протяжении столетия была и остаётся рентгеновская установка. Рентгеновский аппарат является одним из самых распространённых медицинских приборов в диагностике, хотя он применяется также в лучевой терапии. В связи с бурным развитием техники и технологии, за последние десятилетия рентгенодиагностика пополнилась аппаратурой с использованием различных рентгенотелевизионных систем и усилителями рентгеновского изображения (УРИ) при рентгеноскопии, томографами, появилась цифровая диагностика (кодирование изображения в цифровом выражении) и др. Со временем открытия рентгеновских лучей самым значительным техническим достижением в совершенствовании методов рентгенодиагностики стала компьютерная томография. Веерообразный пучок рентгеновского излучения, вращающийся вокруг пациента, регистрируется несколькими детекторами и с помощью ЭВМ преобразуется в послойное изображение тела пациента. Дозы при этом весьма информативном исследовании значительные, но польза от него много превосходит гипотетический ущерб. К сожалению, в отечественной практике эти исследования ещё большая редкость. Специальные рентгенологические исследования (СРЛИ), выполняющиеся в условиях искусственного контрастирования органов и тканей, относятся к числу наиболее информативных методов рентгенодиагностики, а в некоторых случаях являются единственно возможным способом установления диагноза. Отдельным направлением особого использования ионизирующего излучения в медицине является лучевая терапия. В лучевой терапии опухолевых заболеваний обычно не осуществляется анализ «польза-вред» для пациента, хотя терапевтические дозы здесь в сотни, а то и в тысячи раз превышают диагностические, так как априори признаётся, что польза от «выжигания» опухоли у больного и возможное исцеление его от тяжкого недуга во много раз важнее, чем сопутствующее даже весьма значительное облучение здоровых тканей и всего организма в целом.

1.3.1. Аппаратурно - техническое и кадровое обеспечение рентгенологии.

Врачей различного профиля в России больше, чем в какой-либо стране. Поэтому по данным НКДАР ООН Россию относят к развитым странам первого уровня (более 1 врача на 1000 человек населения). Однако обеспеченность рентгеновской аппаратурой в России значительно уступает уровню развитых стран. Крайне мало в России мощных рентгеновских аппаратов с УРИ, компьютерных томографов, маммографов, цифровой техники, в то время, как в развитых странах ими оснащены все без исключения рентгеновские отделения. (таблица1)

Таблица 1. Сравнительная характеристика аппаратурного обеспечения рентгенодиагностики в мире

* включая развивающиеся страны * * лидер в области радиационной безопасности в медицине *** без дентальных аппаратов

1.3.2 Медицинское облучение. Медицинское применение источников ионизирующей радиации является главным антропогенным фактором облучения населения. В России вклад медицинского облучения в суммарную дозу составляет около 30% и почти целиком формируется за счёт диагностических и профилактических рентгеновских исследований. Подавляющий вклад ( > 99%) в дозу от медицинских источников излучения вносят рентгенодиагностические исследования, являющиеся основным звеном и главным инструментальным методом диагностики и массовых профилактических обследований населения по поводу заболевания туберкулёзом. Медицинское облучение превосходят все другие виды облучения населения вместе взятые, т.к. оно является в отличие от последних «острым» и даже «сверхострым» облучением. При рентгенодиагностических исследованиях дозы у пациента формируются за секунды или минуты, в то время как облучение населения от природных и даже аварийных источников происходит сравнительно равномерно в течение лет или всей жизни. Медицинское облучение характеризуется чрезвычайно высокой мощностью дозы, которая сопоставима с аварийным облучением и в миллион раз превышает мощность доз от природных источников излучения. Особенно велики в медицине эквивалентные дозы на отдельные наиболее облучаемые органы. Современное состояние лучевой диагностики характеризуется постоянным наращиванием объёмов исследований. Поэтому ограничение и снижение доз диагностического и профилактического облучения – это приоритетная задача всего мирового сообщества. Мерой воздействия излучения на человека является эффективная доза и, в частности , индивидуальная и коллективная доза.

В рентгенологии подавляющее большинство стандартных исследований возможно разделить на три основных вида: - рентгенографическое (получение моментального изображения на рентгеновской плёнке); - флюорографическое (получение изображения на фотографической плёнке) - рентгеноскопическое (сравнительно длительное облучение с рассмотрением изображения на флюоресцентном экране). По предназначению или локализации проводимые РЛИ подразделяются на: - стандартные исследования органов грудной клетки, пищеварения, скелета; - массовые профилактические флюорографические исследования органов грудной клетки; - профилактическую и диагностическую маммографию (исследование молочной железы у женщин); - дентальные (стоматологические) исследования; - специальные методы исследований (с введением катетера или контрастного вещества в кровяное русло), в том числе интервенционное (хирургическое вмешательство под рентгеновским контролем)

Таблица2 Средние эффективные дозы облучения пациентов при проведении медицинских процедур

Задачей, помимо технической, требующей существенных расходов, является целенаправленное обучение персонала вопросам радиационной безопасности в медицине.

1.3.3. Психология медицинского облучения.

Пациенты сами получают пользу от проводимого медицинского облучения в виде диагностической информации для лечащего врача и для себя, но платят за это риском отдалённых последствий. Между тем восприятие медицинского облучения населением не соответствует действительности. Мало кто обращает внимание на естественную радиацию (2/3 суммарной дозы облучения человека), но не выносят добавку к ней даже 5% от аварийного загрязнения и почти все охотно идут на рентгеновские процедуры, при этом не редко за секунды получая дозу облучения в десятки раз превышающую суммарное годовое облучение

1.4. Облучение медицинских работников. Облучение рентгенорадиологов зависит от числа выполняемых радиологических процедур и от их вида. Так, рентгенолог, выполняющий рентгеноскопическое исследование, подвергает наибольшему облучению и пациента и себя. Среднегодовые дозы облучения персонала рентгеновских кабинетов как правило не превышают даже 0,1 предельно допустимой среднегодовой дозы. Высокий уровень радиационной безопасности персонала в рентгенологии достигнут благодаря комплексу защитных мероприятий, к которым следует отнести разработку и внедрение новой разнообразной рентгеновской аппаратуры, хорошо защищающей персонал. Несмотря на благоприятное в целом положение в отношении радиационной безопасности персонала, в медицинской рентгенологии ещё сохраняются области, где этот вопрос стоит достаточно остро. К ним относятся прежде всего некоторые сложные виды специальных рентгенологических исследование (СРЛИ) и рентгенохирургические операции, выполняющиеся под контролем рентгенотелевизионных систем.

1.4.1. Доза облучения.

При облучении организма человека ионизирующим излучением он поглощает её энергию, причём чем больше количество поглощённой энергии, тем больше количество гибнущих от этого клеток. Характеристикой этого процесса, а точнее мерилом количества ионизирующего излучения и косвенным показателем возможного ущерба от облучения является доза излучения.

Приведём основные понятия и единицы измерения в радиологии:

Кюри – активность препарата, в котором происходит 3,7*1010 распадов в секунду. Беккерель – активность препарата, в котором происходит 1 распад в секунду. 1 Ки = 3,7*1010 Бк. Удельная активность – Ки/кг, Бк/г.

Рентген – доза рентгеновского или гамма – излучения создающая в 1 см3 воздуха при 0 градусах и давлении 760 мм. рт. ст. 2,1*109 пар ионов с зарядом в 1 электростатическую единицу каждого знака Кл/кг 1 Р = 2,58*10-4 Кл/кг. Мощность экспозиционной дозы. Р/час, Кл/кг с .

Рад – поглощённая доза ионизирующего излучения, при которой 1 г вещества поглотит 100 эрг энергии. 1 Грей = 1 Дж/кг, 1 Гр = 100 рад. Мощность поглощённой дозы Рад/с, Гр/с.

Бэр – поглощённая доза любого вида излучения, которая при хроническом облучении вызывает такой же биологический эффект, что и 1 рад рентгеновского или гамма-излучения. 1 Бэр = 1 Рад*К ! Зиверт = 1 Гр*К 1 Зв = 100 Бэр Мощность эквивалентной дозы Рад/с, Зв/с.

Тэфф = Тф*Тб/( Тф + Тб) Тф- период полураспада , Тб- период биологического полувыведения.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОРОВ.

2.1. Беседа с врачом-рентгенологом отделения рентгенологических исследований медико-санитарной части КАЭС.

Изучив теоретические вопросы, связанные с рентгеновским излучением мы отправились в рентгенологическое отделение, чтобы познакомиться с использованием названного излучения в медицинской практике. Ответить на наши вопросы, показать имеющуюся аппаратуру и рассказать о её использовании любезно согласился врач-рентгенолог Николаев Евгений Егорович.

В распоряжении наших рентгенологов имеется рентгеновский комплекс «Абрис». Он включает в себя рентгеновский стол, который может устанавливаться в любом положении от горизонтального до вертикального. Аппарат позволяет либо рассматривать рентгенограммы непосредственно на экране телевизора, поскольку аппарат укомплектован телекамерой, либо получать снимки на плёнке, для чего имеются два кассетоприёмника, позволяющие делать снимки различных органов. Управляется аппарат с панели, установленной на его корпусе. Лучевая нагрузка у современных аппаратов в 10 раз меньше по сравнению со старыми. Рентгеновская трубка данного аппарата работает от напряжения 5 кВ. Второй составляющей частью комплекса является аппарат используемый для получения снимков при травмах, воспалениях. Данный аппарат управляется с пульта, расположенного в смежном помещении. Комплекс снабжён дозиметром рентгеновского излучения, позволяющим выдавать пациентам информацию о полученной дозе непосредственно после обследования. Другим новым аппаратом является маммограф. используемый для обследования грудной железы. Снимок делается на рентгеновской плёнке. Обследование должны проходить все женщины в возрасте старше 35 лет ежегодно. Управляющая панель находится на корпусе прибора, лаборант защищается от облучения с помощью ширмы из специального рентгенозащитного стекла. Кабинет оснащён передвижным рентгеновским аппаратом «Mobildrive», дающим возможность проводить обследование при необходимости в отделении реанимации или хирургии. В кабинете флюорографических исследований старый плёночный аппарат заменён на новый, выводящий информацию на компьютер , что дает возможность врачу при расшифровке снимка увеличивать его при необходимости, настраивать резкость и контрастность, изучать отдельные фрагменты. Стоматологический рентгеновский блок снабжён дентальным аппаратом «Explor X» Для съёмки отдельных зубов и пантамографом «Avantex», который делает поворот вокруг головы пациента и снимает всю челюсть. Также сравнительно новым аппаратом является компьютерный томограф: рентгеновский луч вращается вокруг пациента и исследует все органы через 1-5 мм, в зависимости от заданной программы, является очень чувствительным исследовательским методом. Современная рентгеновская аппаратура позволяет передавать информацию в Интернет и получать консультации в ведущих специализированных клиниках. В кабинете используются специальные средства защиты пациентов и персонала от облучения, о чём будет рассказано ниже. Мы познакомились с устройством и применением некоторых аппаратов непосредственно в рентгенологическом отделении, некоторые сведения получили из литературы и системы Интернет и хотим познакомить читателя с некоторыми данными, которые вызвали у нас интерес.

2.2.Флюорографические исследования.

важная роль. Внедрение цифровых методов получения изображений в лучевой диагностике радикальным образом изменяет всю организацию и технологию проведения профилактических обследований. Тем не менее, при цифровой флюорографии основные принципы компоновки кабинета сохраняются, с той лишь разницей что изображение, которое при просвечивании пациента рентгеновскими лучами получается на флюоресцирующем экране, не фиксируется на плёнке, а передаётся непосредственно на монитор компьютера. Цифровой архив отделения сокращает временные и материальные затраты, т.к. все сведения об исследованиях каждого конкретного больного врач-рентгенолог может мгновенно извлечь из существующих архивов, без привлечения дополнительных сил медицинского персонала. Кроме того, использование цифровой флюорографии освобождает средний медицинский персонал от рутинных процедур (проявка, сушка), что также уменьшит потери времени в критических ситуациях. Опыт показал, что применение флюорографа ФМЦ-НП/О для скрининговых исследований органов грудной клетки позволит добиться снижения радиационной нагрузки на население до предельного при данном пространственном разрешении значения. Внедрение сканирующих технологий получения изображений с высокоэффективным газовым приемником излучения в лучевой диагностике позволит выявить мельчайшие изменения легочной ткани и снизить риск долгосрочных последствий от флюорографических обследований.

Высокочастотный генератор, 50 кВт, с микропроцессорным управлением, с поворотным столом-штативом , с усилителем рентгеновского изображения 23 см, с рентгено-графическим штативом для снимков, с томографией в комплекте с автоматическим реле экспозиции и пристенной стойкой.... Эта часть комплекса используется для получения снимков при травмах и воспалительных процессах.

2.4. Маммографический аппарат.

Технические возможности маммографа МАММО-Р отвечают самым последним требованиям диагностики молочной железы. На сегодняшний день МАММО-Р является одним из лучших маммографов .

Маммографическое обследование при ежегодных профилактических осмотрах должны проходить все женщины в возрасте от 35 до 55 лет с целью своевременного обнаружения появления новообразований в молочной железе. Аппарат снабжён ширмой из специального рентгенозащитного стекла для защиты медработника, поскольку панель управления расположена на самом аппарате. Снимок делается на рентгеновской плёнке. Кабинет рентгенологических исследований снабжен аппаратурой, фиксирующей получаемую пациентом при каждом исследовании дозу. Дозиметр рентгеновского излучения ДРК-1 »- аппаратура радиационного контроля при рентгеновских процедурах Дозиметр предназначен для определения дозы, получаемой пациентами при рентгенорадиологических процедурах. Диапазон измерения произведения поглощенной дозы рентгеновского излучения на площадь от 1 до 10000 сГр*см2. Назначение:- определение эффективной дозы облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях . 2.5. Передвижной аппарат «Mobildrive».

Передвижной рентгеновский аппарат имеет следующие преимущества: - большой диаметр С-ДУГИ обеспечивает максимальный доступ к пациенту; - прецизионная балансировка позволяет быстро, без усилий менять положение штатива; - ручной тормоз гарантирует безопасность аппарата в движении; - плоская панель управления и съемные покрытия тележки легко чистить и дезинфицировать. Аппарат может применяться в хирургической или реанимационной практике, когда транспортировка больного невозможна . .

2.6. Дентальный рентгеноскопический аппарат «Explor X».

2.7. Пантамограф «Avantex» Третье поколение проверенных на практике дентальных панорамных рентгеновских аппаратов AVANTEX, обеспечивающее безопасную и надежную эксплуатацию, высокий комфорт обслуживания и получение четких снимков зубов - это новые аппараты AVANTEX DC и AVANTEX DC-C с питанием рентгеновской трубки постоянным током. Панорамный рентгеновский аппарат AVANTEX DC позволяет получать снимки зубов, челюстных суставов и полостей носа по следующим 8 программам:

Управление всеми функциями дентального рентгеновского аппарата Avantex и параметрами получаемого снимка во время экспозиции осуществляет микропроцессор. Система автоматической диагностики контролирует эти функции и параметры, а в случае необходимости информирует персонал сообщениями на дисплее.

2.8. Компьютерная томография..

2.9. Обработка фотоснимков.

Поскольку часть рентгенографических аппаратов даёт скрытое изображение объектов на рентгеновской плёнке, требуется её дальнейшая обработка. Для этого в рентгеновском отделении есть специальная лаборатория. Обработка рентгеновского снимка является аналогом химической обработки фотоматериалов при фотографии. Обработка пленки производится в темноте или при слабом красном освещении, к которому рентгеновская плёнка не чувствительна. Плёнка обрабатывается сначала в проявителе, затем промывается и обрабатывается в закрепителе (фиксаж). Плёнки высушиваются в специальном шкафу. При обработке снимков отдельных зубов используется специальное проявляющее компактное устройство. В настояшее время появились самопроявляющиеся фотоматериалы.

2.10.Дозы облучения, получаемые пациентами при различных рентгенологических исследованиях.

При рентгенографических обследованиях данные о полученной пациентом дозе фиксируются дозиметром. Но имеются и таблицы данных, которые позволяют заранее оценить дозу, которая будет получена пациентом. Представляем вашему вниманию следующую таблицу:

2.11. Защита пациентов и персонала от облучения

Для уменьшения воздействия рентгеновского излучения на персонал и пациентов используются различные приспособления: защитные стёкла, фартуки, воротники, шапочки. Очевидно, что цифровая система получения, обработки, хранения и передачи изображений – новый шаг к формированию рентгенологических отделений, однако при этом требуется продуманная и плановая работа по переподготовке кадров для службы лучевой диагностики, поскольку цифровые технологии требуют от врача новых знаний. Воротник рентгенозащитный предназначен для защиты щитовидной железы и области шеи пациента. Свинцовый эквивалент - 0,35 Pb. Материал: Просвинцованная резина (Россия). Вес - 0,5 кг. ... Фартук рентгенозащитный односторонний для взрослых - это одежда персонала. Мы рекомендуем применять при снимках зубов, головы и конечностей. Для дентальных снимков очень рекомендуем поверх одностороннего фартука надевать воротничок для защиты щитовидной железы. Свинцовый эквивалент - 0,35 Pb. Материал: Просвинцованный винил (Германия). Просвинцованная резина (Россия). Вес - 5,0 кг.... Шапочка рентгенозащитная предназначена для защиты области головы при проведении рентгенологических исследований. Свинцовый эквивалент - 0,35 Pb. Материал: Просвинцованная резина (Россия). Вес - 0,5 кг.... Рентгенозащитное стёкло RD 50 - Защищающее от излучения стёкло, обеспечивают оптимальную безопасность, поскольку содержит высокий процент оксида свинца, поглощающего излучение. Стёкло RD 50 обеспечивает самую лучшую защиту от излучения для: - Лаборантов, которые контролируют рентгеновский процесс в медицине и промышленности - Лаборантов на маммографах

ВЫВОДЫ. 1.Познакомившись с работой рентгенологического отделения медико – санитарной части Калининской атомной станции, мы убедились в том, что открытые Рентгеном лучи широко используются на практике и аппаратура постоянно меняется и совершенствуется. 2.Мы испытали определённую гордость за то, что в нашем маленьком городе рентгеновский кабинет оснащён самым современным и разноплановым оборудованием. 3.Мы узнали, что рентгеновское обследование, которое за счёт ионизирующей способности несёт определённый вред пациенту , назначается только строго по медицинским показаниям после предварительного более щадящего обследования. 4.Доза облучения, получаемая пациентами и медперсоналом, строго нормируется и контролируется. 5.По сравнению со старой аппаратурой, новая даёт лучевую нагрузку в десятки раз меньшую. 6. Наличие выхода компьютерный сети медицинского учреждения во Всемирную сеть Internet дополнительно позволит врачу со своего рабочего места проводить не только анализ полученных изображений, но и передавать снимки для оперативных консультаций в другие медицинские центры. Это логическое развитие первых консультаций по телефону, существовавших в начале века; является перспективным направлением информатизации общества. 7. В условиях географических особенностей России современные телемедицинские технологии позволяют обеспечить приближение квалифицированной медицинской помощи для жителей отдаленных и труднодоступных районов. Поэтому телемедицину можно рассматривать как систему, обеспечивающую рядовому пользователю доступ к современным медицинским ресурсам, в том числе, международным. 8. Очевидно, что цифровая система получения, обработки, хранения и передачи изображений – новый шаг к формированию рентгенологических отделений, однако при этом требуется продуманная и плановая работа по переподготовке кадров для службы лучевой диагностики, поскольку цифровые технологии требуют от врача новых знаний. 9.Проделав работу, побывав в МСЧ , посмотрев на работу врачей «изнутри» мы ещё больше утвердились в своём желании поступить в медицинский институт.

Аннотация: данная работа представляет интерес для каждого, поскольку затронутые вопросы касаются безопасности и права на выживание всех. Наша цель познакомиться самим с названной проблемой и познакомить с проблемой своих ровесников, поскольку именно им в будущем предстоит работать с ядерным топливом, совершенствовать и разрабатывать новые принципы хранения и консервации отработанного топлива. Наша работа – попытка сделать первые шаги в вопросах, связанных с переработкой и хранением ОЯТ.

Содержание. Введение. Следует ли мне выступать за или против ядерной энергии? Основная часть: 1. Круговорот топлива. 1.1 Что понимают под круговоротом ядерного топлива? 1.2 Как добывают уран? 1.3 Как получают обогащённый уран? 1.4 Как изготавливают тепловыделяющие элементы? 1.5 Как транспортируют отработанные топливные стержни? 1.6 Что происходит с отработанными тепловыделяющими элементами? 1.7 Что такое регенерационная установка? 1.8 Куда сбрасывают радиоактивные отходы? 1.9 Как обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов? 2. Атомная энергия сегодня 2.1 Атомная энергетика сегодня 2.2 Облученное ядерное топливо (ОЯТ) 2.3 Радиоактивные отходы (РАО) 2.4 Экологическая и радиационная безопасность Заключение. Рентабельна ли ядерная энергия?

Актуальность: данная тема является очень важной. Человек сумел разбудить «страшного зверя» и приступил к его дрессировке, ещё не имея представления о том, как в конечном счёте «он» будет полностью усмирён. Перед человечеством, придумавшим способы использования ядерной энергии, стоит огромная задача: как переработать, использовать вторично, законсервировать и захоронить топливо, побывавшее в ядерном реакторе. Наша задача познакомиться с вопросами, касающимися круговорота ядерного топлива и познакомить с ними наших читателей.

Цели и задачи: изучить вопросы, связанные с круговоротом ядерного топлива, познакомиться с кругом существующих проблем, возможными путями их решения и изложить изученный материал в форме, доступной и интересной для школьников. Полученные сведения представить вниманию учащихся на школьной научной конференции.

Введение.

Следует ли мне выступать за или против ядерной энергии?

Этот вопрос почти равнозначен этому: «Стоило ли человечеству развиваться или лучше было бы остаться в пещере и носить шкуры мамонтов?» Опасности ядерной энергетики не должны заслонять от нас её преимущества. Сейчас на Земле живёт более 5 миллиардов человек, скоро их станет 8 миллиардов. Всем им необходима энергия. Хищническое сжигание ископаемого топлива погубило бы окружающую среду, неизбежно привело бы к изменениям климата, лишило бы наших потомков запасов этого ценного сырья. Наиболее чистый и, к сожалению, малопопулярный источник—солнечная энергетика—лишь начинает развиваться. Энергия воды, ветра и приливов недостаточна для удовлетворения растущих потребностей многомиллиардного населения. Ядерные реакторы при нормальной эксплуатации, когда соблюдаются все необходимые правила, являются экологически безопасными. Они расходуют сырьё ( уран и плутоний ), которое ни для чего другого не пригодно. К тому же из малого количества урана можно получить большое количество энергии, что даёт возможность создать долгосрочные запасы ядерного топлива без значительных складских расходов. Итак, перед нами огромные преимущества ядерной энергии против возможности крупномасштабного радиоактивного заражения. Вообще-то вероятность такого несчастного случая можно свести к ничтожному уровню, если все страны согласятся принять мировой стандарт безопасности, что совершенно неизбежно после предупреждения, которое получил весь мир после катастрофы на атомном реакторе в Чернобыле. Более того, отметим, что дальнейшее хищническое сжигание ископаемого топлива может привести к экологической катастрофе, последствия которой поистине непредсказуемы для всего живого на Земле. В конечном счете, уголь и нефть, также как и уран с плутонием, в перспективе должны уступить место более надёжным и экологически безопасным технологиям в энергетике, разработке которых учёные должны посвятить свои будущие проекты и научные исследования. Но пока мы стоим перед необходимостью использовать ядерное топливо, и жизнь ставит перед нами проблемы дальнейшего использования или захоронения облучённого ядерного топлива, уже побывавшего в ядерном реакторе.

Основная часть. 1.Круговорот топлива.

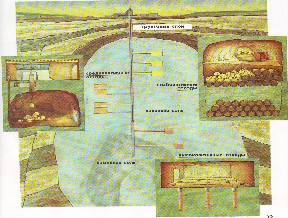

1.1 Что понимают под круговоротом ядерного топлива? На атомных электростанциях должны быть обеспечены не только поставки ядерного топлива, но и регулярный вывоз отработанных тепловыделяющих элементов. Из них необходимо извлечь остаток расщепляющего материала, а непригодные к применению и опасные остатки ликвидировать. Все эти процессы объединены в понятии круговорот топлива. Он начинается с добычи урана и тория открытым способом или в шахтах. Далее следуют обработка руды, процессы обогащения и химической переработки, затем изготовление тепловыделяющих элементов и поставка их на атомные электростанции. Это—снабжение. Не менее важной частью кругооборота является и ликвидация отходов. Она начинается с выемки отработанных тепловыделяющих элементов, которые сначала хранятся в охлаждаемом водой резервуаре, затем на промежуточном складе и, наконец, передаётся на регенерационную установку. Там радиоактивные отходы отделяют от пригодного к дальнейшему применению расщепляемого материала. Из регенерированного топлива готовят новые тепловыделяющие элементы, а отходы в специальной установке упаковывают и помещают в надёжные подземные могильники.

1.2 Как добывают уран?

Уран—тяжёлый металл, добываемый из урановых руд. Самая известная из этих руд—урановая смолка, состоящая на 95% из оксида урана. Она иногда встречается в виде громадных блоков массой в несколько тонн. К сожалению, в большинстве других руд урана гораздо меньше. Добыча руды становиться рентабельной, если она содержит хотя бы несколько килограммов урана на тонну. Добытая шахтным или открытым способом руда подвергается предварительной обработке: её измельчают, выщелачивают и через несколько стадий получают концентрат, содержащий более 70% урана—так называемый «Yellow cake», или «жёлтый кекс». Этот продукт передают на дальнейшую переработку.

1.3 Как получают обогащённый уран?

Чистый уран непригоден для использования на атомных электростанциях, так как содержит всего 0,7 % расщепляющегося U-235, а остальные 99,3 % составляет несколько более тяжёлый нерасщепляемый U-238. Действующие во всём мире атомные электростанции работают на топливе, содержащем около 3 % U-235, поэтому уран должен быть обогащён до этой концентрации. Поскольку изотопы урана не различаются по химическим свойствам, то для обогащения приходится использовать разницу в массе. Сначала уран с помощью фтора превращают в газообразный гексафторид урана (UF6)—соединение урана с фтором. Для разделения изотопов существует несколько способов. При разделении в фильерах газообразный UF6 пропускают с высокой скоростью через узкие фильеры дугообразной формы, центробежные силы прижимают более тяжёлые молекулы с U-238 к наружной стенке дуги, что позволяет частично разделить изотопы. Конечно, полное разделение в одну стадию произвести невозможно, поэтому газ пропускают через ряд расположенных последовательно разделительных ячеек до достижения необходимой концентрации U-235. Каскадная эффузия. В соответствии с этой технологией газообразный гексафторид урана продавливают через мембраны, причём газ с лёгким изотопом быстрее проходит через поры, чем тяжёлый U-238. Для более полного разделения изотопов устанавливают каскад мембран. Разделение в газовой центрифуге. Газ вводят в высокоскоростную центрифугу, при вращении которой лёгкие изотопы концентрируются у оси центрифуги, а тяжёлые отбрасываются центробежными силами к её стенкам и таким образом разделяются. Здесь также необходимо многократное повторение процедуры на последовательно соединённых установках, чтобы достичь требуемой степени обогащения. Другие способы, которые позволили бы провести обогащение всего в одну стадию, пока находятся лишь на стадии разработки.

1.4 Как изготавливают тепловыделяющие элементы?

В топливных стержнях на атомных электростанциях находятся брикеты, или окатыши, из диоксида урана (UO2). Диоксид урана получают из обогащённого UF6 , затем формуют его в брикеты, обычно называемые «таблетками», диаметром 1 см и толщиной 1,5 см . Эти размеры могут меняться от страны к стране, от электростанции к электростанции, но они, как и другие приводимые здесь количественные данные, являются типичными средними величинами. Сырые отпрессованные таблетки нагревают до 1700оС для достижения необходимой прочности и плотности, обтачивают до требуемого размера с точностью до 1/10 000 мм и заряжают в оболочку топливного стержня. Оболочку никогда не набивают таблетками полностью, так как при расщеплении иногда образуются газы, требующие определённого пространства. Для улучшения теплопроводности свободное пространство в оболочке заполняют гелием. Наполненные и газонепроницаемо загерметезированные оболочки—топливные стержни—собирают в пакеты с регулирующими стержнями и формируют из них тепловыделяющие элементы, которые, в зависимости от обстоятельств, могут иметь различную конструкцию. В кипящих реакторах для тепловыделяющего элемента применяют обычно пакет 7#7 топливных стержней, в системах с охлаждением водой под давлением—15#15 или 20#20 стержней. Может также варьироваться способ установки регулирующих стержней.

1.5 Как транспортируют отработанные топливные стержни?

Как мы уже знаем, в реакторе при расщеплении массивных ядер образуются высокорадиоактивные ядра средней массы, которые испускают опасное излучение. Отработанный тепловыделяющий элемент содержит значительное количество этих опасных для жизни веществ, а также остатки урана-235 и плутоний. Если отбросить конструкционные материалы и оболочку, то получим следующий состав отработанного топливного элемента: около 3% высокоактивных продуктов распада, 95% урана-238, 1% урана-235 и около 1% плутония, образовавшегося при трансформации урана-238. Для предотвращения попадания этих материалов в окружающую среду необходимы строжайшие меры безопасности.

1.6 Что происходит с отработанными тепловыделяющими элементами?

На атомных электростанциях ежегодно заменяют примерно одну треть действующих тепловыделяющих элементов новыми. На большой электростанции мощностью 1300 МВт каждый год извлекают из реактора по 30 т урана. С одной стороны, эти материалы загрязнены опасными для жизни продуктами распада, но с другой—содержат ценные расщепляющие ядра. Поэтому разработать технологию регенерации и ликвидации отработанных элементов важно как с точки зрения окружающей среды, так и с экономических позиций. Технология такова: сначала отработанные тепловыделяющие элементы выдерживают в течение года в резервуаре с водой, затем помещают в транспортные контейнеры, обеспечивающие полную радиационную безопасность, и передают в промежуточное хранилище, где они дожидаются дальнейшей переработки. В некоторых странах, например во Франции (La Haguen) и Великобритании (Sellafield), отработанное топливо регенерируют. При этом пригодное к применению топливо извлекают и используют для изготовления новых тепловыделяющих элементов, а опасные продукты радиоактивного распада передают для захоронения на вечные времена в так называемых могильниках. Не исключено и прямое захоронение отработанных тепловыделяющих элементов в могильниках без предварительной регенерации.

1.7 Что такое регенерационная установка?

Регенерационная установка—это устройство для разделения различных компонентов отработанных тепловыделяющих элементов. Особенно важно выделить радиоактивные отходы и пригодное для повторного использования топливо – уран и плутоний, так как кроме нерасщеплённых ядер U-235 отработанные элементы содержат и плутоний-239, образующийся из U-238 и используемый затем в качестве ядерного топлива. Отработанные тепловыделяющие элементы выдерживают в ёмкости на электростанции, помещают в контейнеры и после некоторой выдержки в промежуточных хранилищах передают на регенерационные установки. На этом этапе они ещё высокоактивны, поэтому процесс осуществляется в автоматическом режиме за толстыми бетонными стенами и свинцовыми стёклами, защищающими обслуживающий персонал. Сначала топливные элементы измельчают и растворяют в азотной кислоте. Уран, плутоний и продукты распада растворяются практически полностью, а обрезки оболочек стержней остаются в осадке. Их отделяют, цементируют и передают на захоронение. Раствор подвергают целому ряду химических превращений и разделяют на фракции, содержащие уран, плутоний и радиоактивные продукты распада. Уран и плутоний после дополнительной обработки и очистки отправляют на фабрику по производству топливных стержней, а активные продукты распада готовят к захоронению и тщательно упаковывают.

1.8 Куда сбрасывают радиоактивные отходы?

Отходы ядерных реакторов из исследовательских институтов, с атомных электростанций и регенерационных установок характеризуются разным уровнем опасности. Слабоактивные отходы в твёрдой или жидкой форме подвергают сначала концентрированию до минимального объёма путём прессования, выпаривания или сжигания, а затем помещают в ёмкости и цементируют. Среднеактивные отходы, например. измельчённую оболочку топливных стержней, также цементируют в специальных сосудах. Высокоактивные отходы, в частности. растворённые в азотной кислоте продукты распада, дающие 99% мощности радиоактивного излучения всех ядерных отходов, требуют особой осторожности в обращении. Для этих опасных веществ разработан метод остекловывания: растворы высокоактивных веществ концентрируют, подвергают химической обработке, сплавляют при температуре 11500С со стеклянным порошком, а расплав сливают в толстостенные ёмкости из нержавеющей стали. Одна регенерационная установка выдаёт на 1 тонну урана на 130 л высокоактивных отходов в форме стеклянного блока, 5 ёмкостей по 400 л со среднеактивными и 15 ёмкостей – со слабоактивными отходами. И эти материалы должны быть надёжно захоронены «на веки вечные», то есть бессрочно, так как ещё через много поколений будут представлять реальную опасность.

1.9 Как обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов?

Захоронение высокоактивных отходов в соляных пластах осуществляют следующим образом: остеклованные отходы в ёмкостях из нержавеющей стали опускают в скважины глубиной 1000 м и замуровывают. Месторождения каменной соли особенно удобны для захоронения из-за своей непроницаемости, поскольку соль не даёт радиоактивности проникнуть в окружающую среду, в частности в грунтовые воды. Существуют и другие проекты захоронения радиоактивных отходов. Например, предлагается хранить опасные материалы в старых шахтах или рудниках, то есть в наиболее глубоко залегающих слоях материковой скалы. Рассматривается также возможность организации могильников на Луне.

1. Атомная энергия сегодня. 1.1 Атомная энергетика сегодня Производство электроэнергии – важнейший показатель развития экономики, который непосредственно связан с уровнем благосостояния народа. Для России с её климатом и необходимостью обеспечения экономического роста развитие электроэнергетики является не просто актуальной, а жизненно важной задачей. Её решение осложняется решающей ролью экспорта газа и нефти в наполнении бюджета. Разница между внутренними и внешними ценами на газ при снижении уровня его добычи приведёт к серьёзному уменьшению поставок газа на нужды теплоэнергетики страны. В этих условиях возможности выбора России на ближайшие десятилетия становятся всё более ограниченными – либо перевод тепловой электроэнергетики с газа на уголь, либо развитие атомной энергетики. Выбросы углекислого газа тепловыми электростанциями стали проблемой мирового масштаба. Уже в этом году могут быть приняты окончательные процедуры реализации Киотского протокола, устанавливающего для каждой страны квоты эмиссии на базе 1990 года. Для России наличие резерва квоты на выбросы углекислого газа, связанного со спадом производства, может стать важным источником средств для реализации социальных, экологических и других программ. Перевод электростанций с газа на уголь и мазут, вдвое увеличивающий вредные выбросы в атмосферу, лишит страну этих ресурсов и создаст потенциальную опасность превышения выделенной квоты. В отличие от ТЭС, АЭС не сжигают органическое топливо и не выбрасывают в атмосферу продукты его сгорания. СССР был пионером в области атомной энергетики – первая в мире АЭС была пущена в 1954 г. в г. Обнинске. На сегодняшний день мощности атомной энергетики России меньше, чем в других странах. Тем не менее роль атомной энергетики для энергоснабжения страны трудно переоценить. В целом по России АЭС производят 15% электроэнергии, а в некоторых регионах более 50% (Северо-Западный – 70%, Центрально-Чернозёмный – 60%). В мае 2000 г. правительством России одобрена стратегия долгосрочного развития атомной энергетики России. В ближайшие 20 лет мощности российских АЭС могут быть увеличены на 75%, а при максимальном варианте – в 3 раза к 2030 г. Уже существующий потенциал отрасли позволяет реализовать эти планы. 2.2 Облученное ядерное топливо (ОЯТ): ОЯТ – это ядерное топливо, отработавшее цикл в реакторе АЭС. После выгрузки оно помещается в специальный бассейн выдержки, имеющийся на каждой станции. Через год количество выделяемого тепла снижается примерно в 200 раз, а радиоактивность – в 10 раз, через 5 лет радиоактивность уменьшается в 35 раз. После 3 – 5 лет выдержки ОЯТ можно перевозить в централизованное хранилище или направлять на переработку. В мире существуют два вида ядерного топливного цикла: закрытый и открытый. В соответствии с ними есть два подхода к обращению с ОЯТ. При закрытом цикле ОЯТ поступает на переработку с извлечением урана, плутония и других ценных компонентов и возвращением их в ядерный цикл. При открытом цикле осуществляется длительное хранение ОЯТ с его последующим захоронением без переработки. Захоронение пока не производится пока ни в одной стране мира. С одной стороны, обоснование безопасности захоронения на десятки тысяч лет требует проведения масштабных исследовательских работ. Это детальные исследования Геологической среды выбранного полигона для захоронения, надёжности физических барьеров и т.д. С другой стороны, не все убеждены в целесообразности захоронения ОЯТ, предполагая, что через определённое время ОЯТ может быть выгодно переработано. ПО этой причине создаются долговременные хранилища, где ОЯТ будет находиться несколько десятков лет до принятия решения об его окончательном захоронении или переработки.

2.3 Радиоактивные отходы (РАО): РАО – Это ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусмотрено. РАО Образуются при работе АЭС, предприятий ядерного топливного цикла, оборонной промышленности. За обращение с ними отвечает Минатом России. РАО также образуются в результате использования источников ионизирующего излучения в науке, гражданских отраслях промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Их поставщиками являются предприятия и организации, расположенные, как правило, в крупных городах (80% таких РАО производится в Центральном регионе России). Эти РАО поступают на предприятия системы «Радона». РАО делят на три категории: низкой, средней и высокой активности. Обращение с низко- и среднеактивными РАО уже давно осуществляется в промышленном масштабе. Для высокоактивных отходов, или ВАО, применяются технологии с использованием высокопрочных матриц, обеспечивающие их безопасное хранение в течение многих столетий. В России разработаны технологии фракционирования ВАО, позволяющие отделить наиболее опасные компоненты – актиноиды и долгоживущие радионуклиды – от других продуктов деления. Необходимость создания мощностей по обращению с РАО не зависит от того, будет в дальнейшем развиваться атомная энергетика или нет. РАО, накопленные за 50 с лишним лет ядерной деятельности, должны быть надёжно изолированы от окружающей среды в современных хранилищах. Это позволит гарантировать радиационную безопасность для будущих поколений. 2.4 Экологическая и радиационная безопасность. При рассмотрении вопросов безопасности обращения с ОЯТ необходимо иметь в виду, что ядерное топливо надёжно изолировано. Его защитные оболочки рассчитаны на работу в экстремальных условиях активной зоны реактора – при температуре более 1000 градусов и высоком давлении в водной или пароводной среде. При длительном сухом хранении ОЯТ для защитных оболочек созданы комфортные по сравнению с активной зоной условия – герметичность, инертная среда, защищённость от внешнего воздействия. Эту защиту обеспечивает транспортный упаковочный комплект, в котором ОЯТ хранится и перевозится. Требования к его прочности исключительно высоки. В соответствии с правилами МАГАТЭ испытания контейнеров включают падение на абсолютно твёрдую поверхность с высоты 9 метров под большими критическими углами, падение на штырь, выдержку в зоне пожара. За всю историю перевозок радиоактивных материалов не произошло ни одной аварии, приведшей к выходу радиоактивных материалов из контейнера. Сухое хранение является ещё более безопасной процедурой. И транспортировка , и хранение ОЯТ не приводят к каким – либо значительным рискам. Они не только ниже рисков, связанных с загрязнением окружающей среды химическими веществами, но и многократно ниже рисков, связанных с облучением от природных источников и медицинских процедур. В России нормы радиационной безопасности являются одними из наиболее жёстких в мире. Имеющийся опыт работы по транспортировке, хранению, переработке ОЯТ и захоронению РАО позволяет достаточно точно оценить риски, сопряжённые с этой деятельностью. Заключение Рентабельна ли ядерная энергия?

Если рассмотреть весь круговорот ядерного топлива, да ещё и побочные расходы, например затраты на остановку и консервацию старых атомных электростанций, то может возникнуть ощущение, что ядерная энергия обходится слишком дорого. Однако исследование, проведённое Эссенским университетом, показало, что киловатт-час «ядерной электроэнергии» по стоимости равен киловатт-часу энергии из бурого угля, то есть дешевле, чем киловатт-час электричества, полученного из каменного угля. Соотношение это немного изменится, если учесть разный режим рабочего времени на электростанциях, но результаты исследования однозначно показали конкурентоспособность атомных электростанций по сравнению с обычными. Так же обстоит дело и в Великобритании, где соотношение затрат на выработку электроэнергии из ядерного топлива и угля составляет 16,5:18,5, и в Японии, где оно равно 11:15. Во Франции, особенно широко использующей ядерную энергию, это соотношение достигает 19:31 (по данным энергосетей и государственных органов). Эти результаты противостоят пессимистическим данным экологических институтов, которые исходят из завышенных затрат на консервацию реакторов и захоронение отходов. По их представлениям, «ядерная электроэнергия» дороже энергии, вырабатываемой из угля, на две трети. Эти результаты, однако, противоречат экспертным данным независимых институтов. Кроме того, опыт работы по регенерации топлива, захоронению отходов и демонтажу атомных электростанций пока ещё так невелик, что, пожалуй, только историки через несколько столетий смогут определить реальную цену киловатт-часа «ядерной электроэнергии». При этом нужно учитывать, что оценить последствия потенциальных аварий вообще не представляется возможным. Таким образом, путём сравнения мы приходим к выводу, что на сегодняшнем уровне знаний и возможностей цена «ядерной» и «угольной» электроэнергии примерно одинакова. Кроме того мы считаем, что развитие высокотехнологичного производства. а ядерная энергетика в первую очередь относится к таковым, играет немаловажную роль в обеспечении безопасности страны.

Мой светлый город, ты цветок из камня… Как в песне в сердце ты живёшь моём… Мы любим свою страну, частью которой является наш маленький и уютный городок с важнейшим стратегическим объектом – Калининской атомной станцией. Да и можно ли не любить всю эту красоту:

Список литературы: 1.Ю.П. Елагин, В.В. Игнатьев Справочник по атомной энергии . 2.Зигфрид Ауст Атомная энергия. 3.Пресс-центр Минатома России: а) Передовые ядерные технологии б) Ядерные технологии в ХХ1 веке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Сайт сделан по технологии "Конструктор школьных сайтов". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

МОУ Удомельская средняя общеобразовательная школа №2 имени Сергея Ступакова.

МОУ Удомельская средняя общеобразовательная школа №2 имени Сергея Ступакова. АКТИВНОСТЬ – мера количества радиоактивного вещества, выражаемая числом радиоактивных превращений в единицу времени.

АКТИВНОСТЬ – мера количества радиоактивного вещества, выражаемая числом радиоактивных превращений в единицу времени. Экспозиционная доза – доза квантового излучения, определяемая по ионизации воздуха в условиях электрического равновесия.

Экспозиционная доза – доза квантового излучения, определяемая по ионизации воздуха в условиях электрического равновесия. Поглощённая доза – доза любого ионизирующего излучения, соответствующая количеству энергии передаваемому веществу

Поглощённая доза – доза любого ионизирующего излучения, соответствующая количеству энергии передаваемому веществу Эквивалентная доза – поглощённая доза с поправкой на

Эквивалентная доза – поглощённая доза с поправкой на Критический орган – жизненно важный орган, в котором при постурлении в организм данного радионуклида создаётся наиболее опасная для организма доза вследствии его особой радиочувствительности или преимущественного накопления в нём радионуклида.

Критический орган – жизненно важный орган, в котором при постурлении в организм данного радионуклида создаётся наиболее опасная для организма доза вследствии его особой радиочувствительности или преимущественного накопления в нём радионуклида. Эффективный период полувыведения – время, в

Эффективный период полувыведения – время, в

2.3. Рентгеноскопический комплекс «Абрис».

2.3. Рентгеноскопический комплекс «Абрис».  Маммографы МАММО-Р отличаются высоким качеством изготовления и надежностью в работе. Большое внимание также уделяется качеству получаемого изображения при низкой радиационной дозе, и комфорту для пациента при обследовании.

Маммографы МАММО-Р отличаются высоким качеством изготовления и надежностью в работе. Большое внимание также уделяется качеству получаемого изображения при низкой радиационной дозе, и комфорту для пациента при обследовании.

Модель Explor-X 70-T Настенный с таймером. Рентгеновский аппарат высокого качества. Обеспечивают более жесткое излучение для более плотных тканей. Отличается уменьшенным временем экспозиции и маленьким отверстием фокуса. Гарантируют хорошее качество снимков на любой пленке. Таймеры различного типа управления - от аналогово-цифрового с ручным переключением времени до анатомического электронного - Diamatic AP, с предварительным программированием значения времени, электронной компенсацией скачков напряжения в сети и дистанционным пультом. Рентгенологическая трубка представляет собой новый дизайн, соединяется с плечом скользящим контактом и может поворачиваться горизонтально на 360 градусов и на 290 градусов вертикально, в радиусе 1,87 м. Электронный таймер на 12 позиций с фиксированным временем.

Модель Explor-X 70-T Настенный с таймером. Рентгеновский аппарат высокого качества. Обеспечивают более жесткое излучение для более плотных тканей. Отличается уменьшенным временем экспозиции и маленьким отверстием фокуса. Гарантируют хорошее качество снимков на любой пленке. Таймеры различного типа управления - от аналогово-цифрового с ручным переключением времени до анатомического электронного - Diamatic AP, с предварительным программированием значения времени, электронной компенсацией скачков напряжения в сети и дистанционным пультом. Рентгенологическая трубка представляет собой новый дизайн, соединяется с плечом скользящим контактом и может поворачиваться горизонтально на 360 градусов и на 290 градусов вертикально, в радиусе 1,87 м. Электронный таймер на 12 позиций с фиксированным временем.  Для получения снимка с помощью ортопантомографа Avantex необходима лишь минимальная доза излучения, так как в кассетах для рентгеновской пленки использованы усиливающие экраны из редкоземельных элементов.

Для получения снимка с помощью ортопантомографа Avantex необходима лишь минимальная доза излучения, так как в кассетах для рентгеновской пленки использованы усиливающие экраны из редкоземельных элементов.